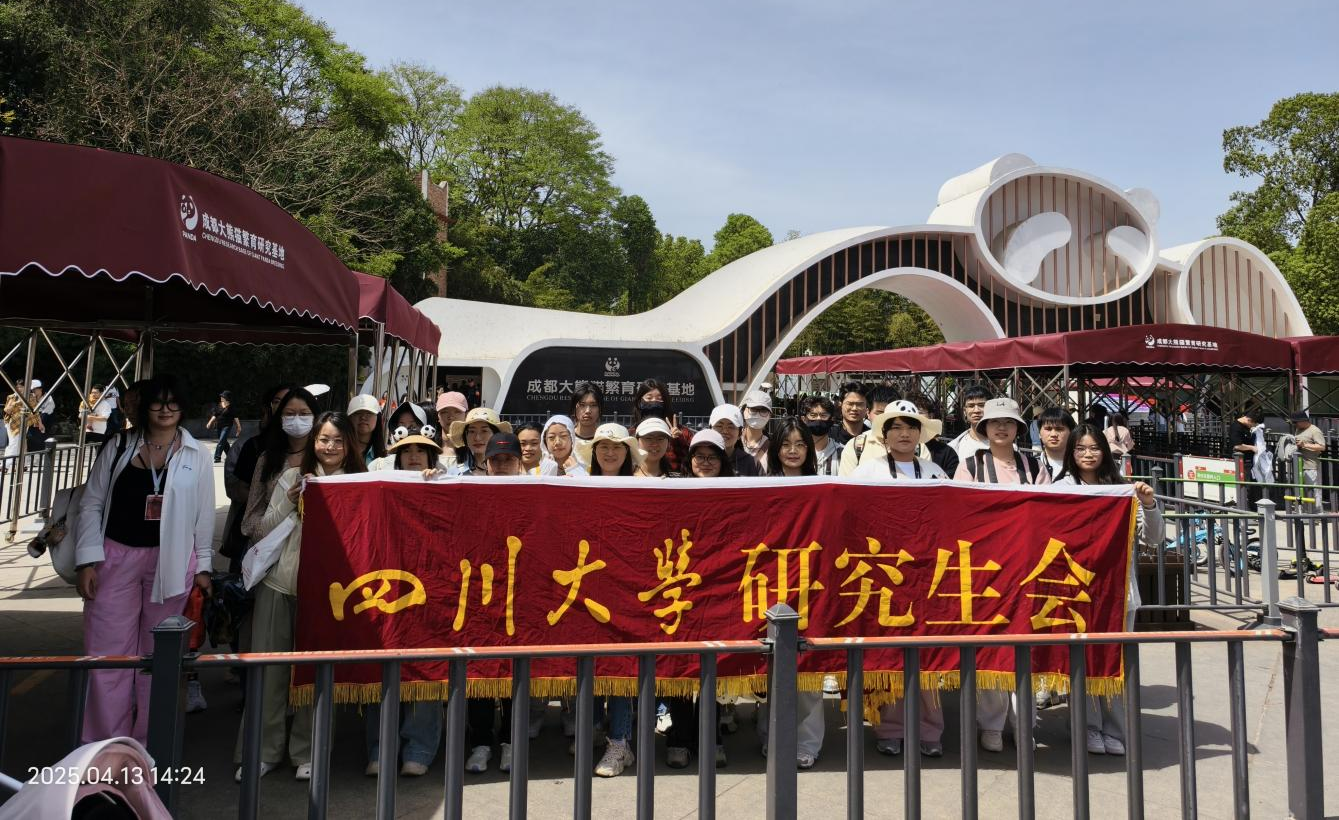

2025年4月13日,由四川大学研究生工作部主办,四川大学研究生团委研究生会、生命科学学院研究生团总支研究生分会、文学与新闻学院研究生团总支研究生分会联合承办的“中华文化天府行”系列研学实践活动之“生态卫士,和平使者——熊猫奇境探秘”顺利开展。本次活动邀请到四川大学生命科学学院教授,博士生导师张修月教授,为同学们带来“大熊猫及其研究进展”专题讲座,并组织同学们到成都大熊猫繁育研究基地进行参观。

图1 张修月教授进行讲座

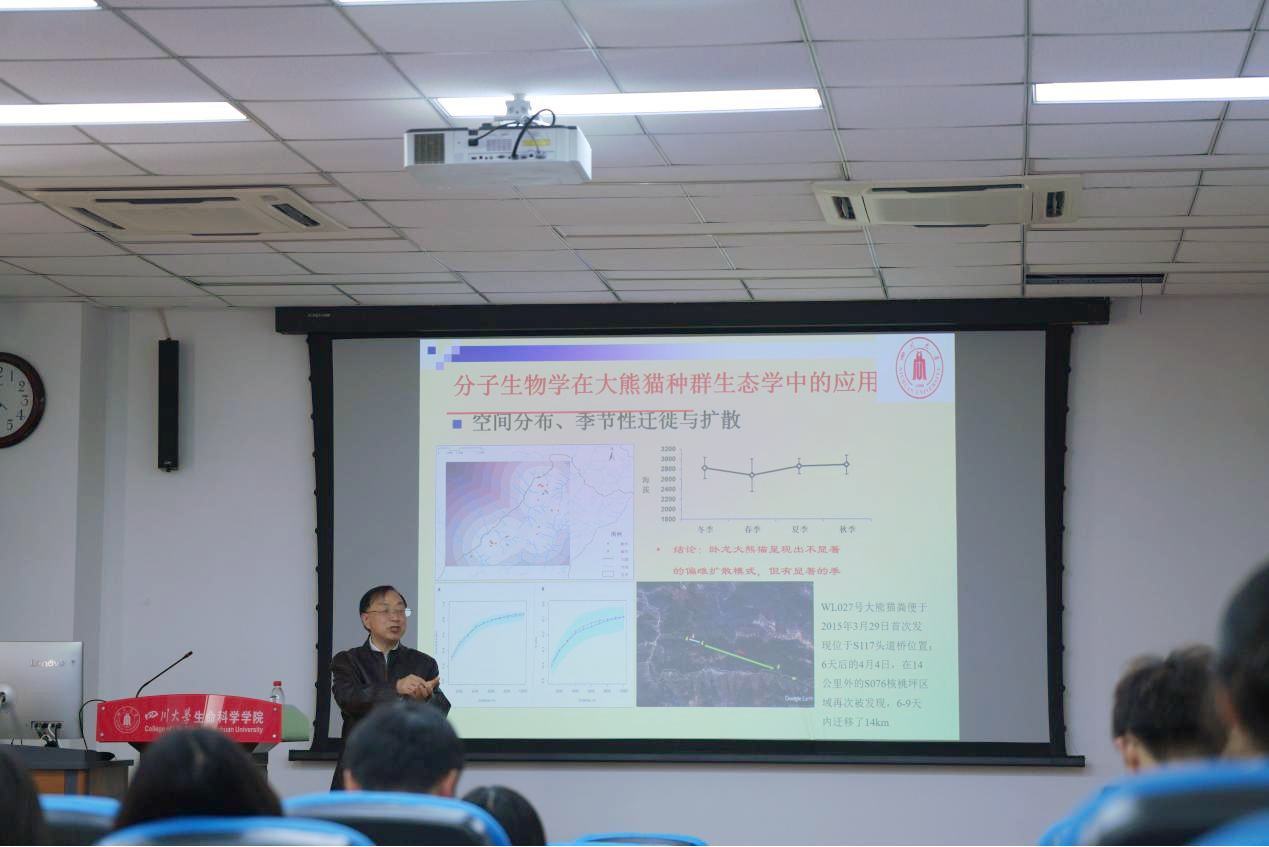

上午10时,活动在四川大学望江校区生命科学学院A区101报告厅拉开帷幕。主讲嘉宾张教授主要从大熊猫的进化历史、适应性特征、种群保护策略等方面展开了讲解。他结合成都大熊猫繁育研究基地的实践经验,详细介绍了我国在大熊猫迁地保护、疾病防控取得的突破性成果。讲座中,张教授通过生动的案例与前沿数据,揭示了野生大熊猫栖息地恢复的挑战与机遇,并强调:“大熊猫保护不仅是物种存续的课题,更是生态文明建设的缩影。”

互动环节中,同学们踊跃提问,并与张教授围绕“大熊猫吃竹子的习性是如何演化的”“大熊猫是如何繁殖和生存的”等话题展开了热烈讨论,现场气氛轻松活跃。

图2 张修月教授讲解分子生物学在大熊猫种群生态学中的应用

下午2时,研学队伍抵达成都大熊猫繁育研究基地。在专业讲解员的带领下,同学们依次参观了熊猫别墅、幼年大熊猫活动场、大熊猫博物馆等核心区域。憨态可掬的熊猫幼崽在草坪上翻滚嬉戏,成年熊猫悠闲啃食竹子的场景引得同学们纷纷驻足拍照。

图3 大熊猫“二巧”正在吃竹子

“大熊猫每天需要摄入多少竹子?”“如何通过行为观察判断熊猫的健康状态?”面对同学们的提问,讲解员结合基地的日常保育工作一一解答,并分享了熊猫与“奶爸”“奶妈”相处的暖心故事。

图4 讲解员为同学们讲解大熊猫的习性

在大熊猫博物馆,同学们通过全息影像和互动装置,直观了解到了熊猫的生存环境、身体构造等知识。参观尾声,研学队伍还在熊猫博物馆观看了珍稀影像资料,了解到大熊猫在我国对外交流中发挥的重要作用。

图5 讲解员带领同学们参观大熊猫博物馆

图6 同学们在大熊猫博物馆了解大熊猫野外科考历史

本次研学活动以“理论与实践并重”为特色,将课堂知识与实地体验深度融合。通过讲座与参观,同学们不仅系统掌握了大熊猫保护的科研动态,更深刻体会到生态文明建设的时代意义。正如活动的最初目标:以熊猫为窗口,激发青年学子对自然科学的兴趣,同时传递中华文化中“天人合一”的生态智慧。

活动结束后,同学们纷纷感慨受益匪浅。文学与新闻学院硕士生同学感慨:“本次‘中华文化天府行’活动是一次理论与实践的结合。上午聆听张老师关于熊猫研究的讲座,我收获了理论知识;下午通过讲解员的生动讲解、实地观察熊猫的日常活动,我对熊猫这种动物有了更深入的了解;最后参观大熊猫博物馆,对今天的研学活动进行了总结。我从多个角度学习到了熊猫的相关知识。”

图7 全体参与人员在基地正门合影

本次“探寻熊猫奇境,畅享研究基地”实践活动,同学们来到成都大熊猫繁育研究基地,系统学习了大熊猫的生态习性、保护措施及其在生态系统中的重要地位。此次活动不仅拓宽了同学们的知识视野,还传播了先进的生态保护理念。通过参与活动,同学们树立了正确的生态价值观,更加关注生态文明建设。未来,相信参与活动的川大学子们会将所学所悟转化为实际行动,为保护大熊猫、建设美丽中国贡献自己的力量!

编辑:李雨芯 张斯远